|

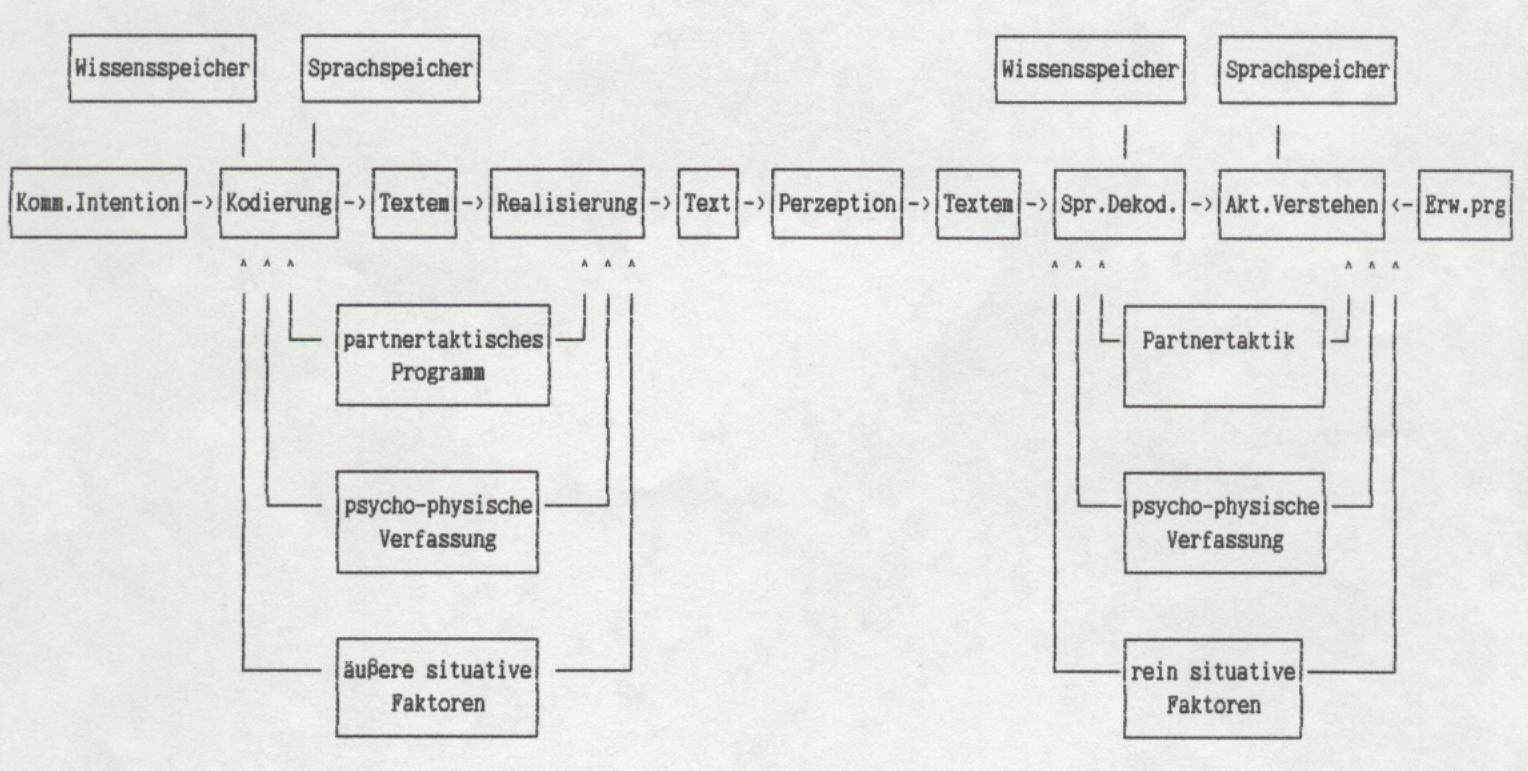

Das erweiterte Modell versteht sich als

Kritik an der Unvollständigkeit des ersten Modells. Gleichzeitig weist es

auf Bereiche hin, die für die Linguistik von Forschungsrelevanz sind, will

man eine adäquate Beschreibung von Sprache, ihrer Produktion,

Übermittlung und Verständnis erreichen.

Eine

wichtige Voraussetzung für den Kodierungsprozess ist die strikte Trennung

zwischen Sprach- und Wissensspeicher, die nicht immer selbstverständlich

war. Für Studierende romanischer Sprachen ist es selbstverständlich, dass

der Sprach- und Wissensspeicher zwar miteinander korrelieren, dass aber

die beiden getrennt funktionieren: Auch wenn der Sprachspeicher in

einer gerade neu zu erwerbenden Sprache noch gering ist, auf jeden

Fall geringer als in der Muttersprache, ist doch der

Wissensspeicher davon nicht tangiert. In jüngster Zeit weiß man mehr

über die Abspeicherung von Sprache und Wissensrepräsentationen. Gerade der

Mehrsprachige hat vielfältige netzwerkartige Bahnen zwischen seinem

multilingualen Sprachspeicher und dem Wissensspeicher entwickelt. Das

Faktum, dass Sprach- und Wissenspeicher bei Sender und Hörer grundsätzlich

verschieden gestaltet sind, verdeutlicht, dass eine perfekte Übermittlung

einer Botschaft gar nicht möglich ist. Es gibt also immer nur eine

teilweise Übermittlung und ein partielles Verständnis von dem, was kodiert

und gesendet wird.

Neben dem Sprach- und

Wissensspeicher ist es vor allem die kommunikative Intention - ein Gebiet,

mit dem sich die linguistische Pragmatik heute beschäftigt - und auf

der Empfängerseite die entsprechende oder divergierende Erwartungshaltung,

die den Kodierungs- wie Dekodierungsprozess entscheidend

beeinflusst.

Ferner wird bei diesem Modell deutlich,

welche wichtigen Einflüsse beim Kodierungsprozess eine Rolle spielen. Das

partnertaktische Programm ist dabei ein wichtiges Element aus dem

Sozialverhalten, das deutliche Einflüsse auf den Kodierungsprozess hat.

Man denke an die Möglichkeiten, die Sprachen besitzen, Männlichkeit und

Weiblichkeit zu markieren, soziale Distanz oder Nähe auszudrücken und

ähnliche Phänomene.

Auch die psycho-physische

Verfassung des Senders wie des Empfängers ist von erheblicher

Bedeutung für den kommunikativen Ablauf. In einer angespannten

Prüfungssituation verhält man sich verbal oft anders als in einer

entspannten Alltagssituation. Stressfaktoren bestimmen die Prozesse von

Kodierung und Dekodierung.

Äußere

situative Faktoren schließlich können von entscheidender Bedeutung für den

Gesamtprozess sein. Dabei handelt es sich nicht nur um Lärm,

der kommunikationsstörend sein kann, ein offenes Fenster, der

Klassenraum, die feierliche Atmosphäre bei einem festlichen Ereignis, eine

erotisierende Umgebung, Musik, Narkotika, all diese Phänomene können

Einfluss

nehmen.

Das als Kritik an dem vereinfachten

Modell gedachte Erweiterungsmodell verdeutlicht, dass die Linguistik

zur Deskription von sprachlicher Kodierung eine Vielzahl von

anderen Disziplinen benötigt, mit denen sie kooperieren muss, um eine

adäquate Beschreibung zu erreichen. Hier ist die Geburtsstunde für

die vielen in den 60er und 70er Jahren des vergangenen

Jahrhunderts entstandenen linguistischen Disziplinen zu sehen, die manche

Theoretiker gerne als "Bindestrich-Linguistiken" abgetan haben. Das Modell

zeigt deutlich Bedürfnisse linguistischer Beschreibung auf, es weist auf

die Lücken hin, die sich auftun, wenn man Sprachwissenschaft auf

die Beschreibung des Kodierungs- und Dekodierungsprozesses im Bereich

von Phonetik und Phonolige, Morphemik und Morphologie, Syntax und

Semantik beschränkt. Der nicht zu erreichende Idealfall wäre eine

modellhafte Beschreibung des sprachlichen Kodierungsprozesses als Ablauf, den man

in einem kybernetischen Modell nachvollziehen kann. Sprache wird

dann verstanden als eine menschliche Kodierungsfähigkeit, die in

soziale Gesetzmäßigkeiten eingebettet ist. Dies wurde mit dem Aufkommen

der Soziolinguistik versucht.

|

zurück zur

Textauswahl

zurück zur

Textauswahl zur nächsten

Seite

zur nächsten

Seite